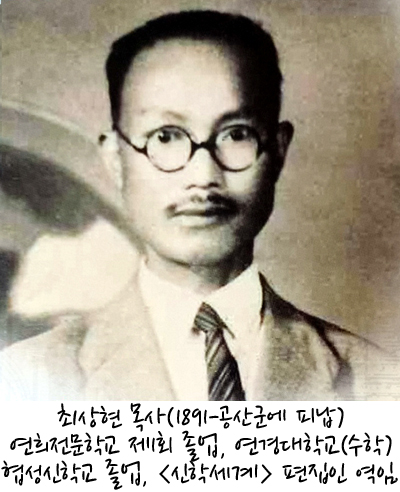

최상현 목사

최상현은 1891년 12월 27일 평안남도 용강군의 항구 마을인 신녕면에서 아버지 최치홍(崔致鴻)의

아들로 태어났다. 호는 청송(靑松)이었다. 최상현은 진사였던 아버지의 영향으로 한학을 공부하였고, 진남포의 삼숭학교(三崇學校)를 다녔다. 일제에

재산을 몰수당하여 형편이 어려웠는데도 1912년 평양 숭실중학교를 졸업하였고, 그 무렵에 목사가 되겠다는 생각을 갖게 되었다. 최상현은

연희전문학교 졸업반이었던 1919년 3?1만세운동 때 독립선언서를 영어로 번역하여 해외로 발송하는 일을 맡았다. 최상현은 그달 25일에

연희전문학교 문과(철학과 신학)를 제1회로 졸업하였고, 동대문교회 전도사로 부임하여 1년간 시무하면서, 연희전문학교 조교수와 동창회 회장직을

겸임하였다. 그리고 그 무렵에 최상현은 독립선언서를 영역한 건(件)으로 체포되어 얼마간 구속되었다가 풀려난 후[기독교문사,

<기독교대백과사전> 제14권: 801], 중국에 망명(亡命)하던 중 연경대학교에서 잠시 수학하였으며, 미국으로 가려다가 실패하여

귀국하였다. 그러고 나서 최상현은 1921년 3월 동아일보에 <인물평정(人物評定)의 표준론(標準論)>을 연재하면서 문필활동을

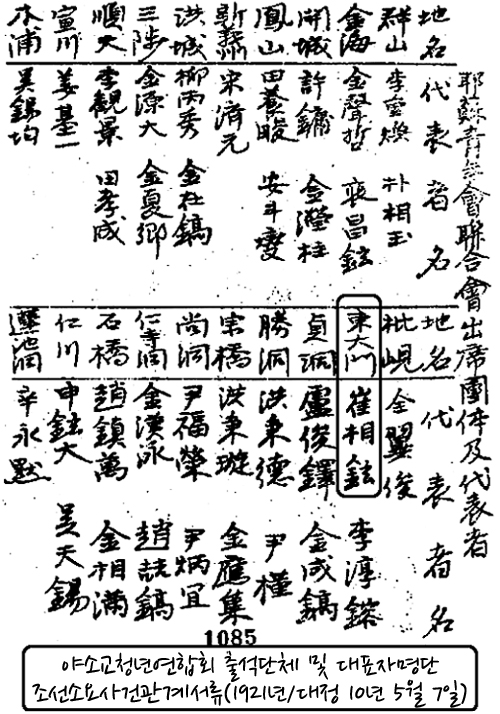

시작하였고, 야소교청년연합회 동대문지역 대표를 맡아 활동하였다.

최상현은 1891년 12월 27일 평안남도 용강군의 항구 마을인 신녕면에서 아버지 최치홍(崔致鴻)의

아들로 태어났다. 호는 청송(靑松)이었다. 최상현은 진사였던 아버지의 영향으로 한학을 공부하였고, 진남포의 삼숭학교(三崇學校)를 다녔다. 일제에

재산을 몰수당하여 형편이 어려웠는데도 1912년 평양 숭실중학교를 졸업하였고, 그 무렵에 목사가 되겠다는 생각을 갖게 되었다. 최상현은

연희전문학교 졸업반이었던 1919년 3?1만세운동 때 독립선언서를 영어로 번역하여 해외로 발송하는 일을 맡았다. 최상현은 그달 25일에

연희전문학교 문과(철학과 신학)를 제1회로 졸업하였고, 동대문교회 전도사로 부임하여 1년간 시무하면서, 연희전문학교 조교수와 동창회 회장직을

겸임하였다. 그리고 그 무렵에 최상현은 독립선언서를 영역한 건(件)으로 체포되어 얼마간 구속되었다가 풀려난 후[기독교문사,

<기독교대백과사전> 제14권: 801], 중국에 망명(亡命)하던 중 연경대학교에서 잠시 수학하였으며, 미국으로 가려다가 실패하여

귀국하였다. 그러고 나서 최상현은 1921년 3월 동아일보에 <인물평정(人物評定)의 표준론(標準論)>을 연재하면서 문필활동을

시작하였고, 야소교청년연합회 동대문지역 대표를 맡아 활동하였다.

최상현은 숭실중학교를 졸업할 당시에 이미 목사가 되고자했기 때문에 협성신학교(현 감리교신학대학교)에 입학하였고, 학창시절에 3권으로 된

<세계 위인전>을 펴내었다. 그리고 이 일을 계기로 1922년 4월 <신학세계>의 편집을 맡으면서 신앙 및 역사 교양에

관한 논문들을 발표하였다. 또 최상현은 출판사에서 일하면서 <영데이>(Young Day)를 시작하였다. 이런 일련의 일들로 인해서

최상현은 1920년대에 전영택(田榮澤), 임영빈(林英彬), 방인근(方仁根), 이은상(李殷相) 등과 함께 기독교문학운동을 주도할 수 있었다.

최상현은 협성신학교를 졸업 후 1929년 본처사역자로 미국 감리회 조선연회에서 집사목사 안수를 받았다[‘최상현,’

<한국민족문화대백과사전>; 이은대, <최상현 목사의 사상과 신학>(쿰란출판사, 2007): 20-45].

최상현이 존 T. 채이스(John T. Chase)를 만난 시점은 집사목사 안수를 받고 궁정교회에

부임하여 첫 목회를 하다가 1931년 체부동교회로 옮긴 후 1935년 목회를 사임하고 성서공회에 관련된 일을 보던 때였다. 최상현은 자신이

저술한 계시록에 관한 소책자들을 팔려고 채이스를 찾아갔다. 그 방문의 결과로 최상현은 한국인성경훈련원에서 학습하기 시작하였고<"Notes

From the Hermit Kingdom," CS, 19 June 1937: 553; "Methodist Minister Becomes

Christian Only," CS, 20 November 1937: 1081>, 머지않아 성경적인 침례를 받겠다고 자청하였으며,

1937년 9월 1일에 한강에서 침례를 받았다<"Another Preacher Accepts New Testament

Christianity," KM, October 1937, 1; "The Gospel Wins Another Denominational

Preacher," CS, 9 October 1937: 937>. 어느 날 최상현은 채이스에게 말하기를, 자신은 감리교회를 탈퇴하였고,

이제는 오직 그리스도인(Christian only)으로서 그리스도(인)의교회의 교인이 되었다고 하였다. 그러자 선교사가 말하기를, “아

그러세요. 자랑스럽겠군요?” 그러자 최상현 목사가 대답하기를, “예, 신약성경에서 말하고 있는 것처럼 그리스도인이 된 것을 자랑스럽게

생각합니다.” 그렇게 해서 최상현은 채이스의 제2교회 사역자가 되어 1937년 10월 17일에 첫 예배를 드린 돈암정기독교회를

창립하였다<"Korean Mustard Seeds," KM, December 1937: 2>. 최상현이 기독교회로 환원하자,

기독교조선감리회는 1937년 12월 15일 포교규칙 제2조의 의거 최상현(경기도 경성부 천연정 34번지)의 포교폐지계를

계출하였다<조선총독부관보 제3304호 4면(소화 13년 1월 24일)>. 채이스는 최상현이 1937년 10월 17일 제2호 교회인

기독교회 돈암정교회를 개척하자 동년 11월 10일 포교규칙 제9조에 의거 기독교회 돈암정교회(경기도 경성부 돈암정 458의 400번지)의

포교소설치계를<조선총독부관보 제3277호 3면(소화 12년 12월 16일)>, 12월 20일 포교규칙 제2조에 의거 최상현(경기도

경성부 돈암정 458의 400번지 거주)의 포교계를 계출하였다<조선총독부관보 제3316호 6면(소화 13년 2월 7일)>.

최상현이 존 T. 채이스(John T. Chase)를 만난 시점은 집사목사 안수를 받고 궁정교회에

부임하여 첫 목회를 하다가 1931년 체부동교회로 옮긴 후 1935년 목회를 사임하고 성서공회에 관련된 일을 보던 때였다. 최상현은 자신이

저술한 계시록에 관한 소책자들을 팔려고 채이스를 찾아갔다. 그 방문의 결과로 최상현은 한국인성경훈련원에서 학습하기 시작하였고<"Notes

From the Hermit Kingdom," CS, 19 June 1937: 553; "Methodist Minister Becomes

Christian Only," CS, 20 November 1937: 1081>, 머지않아 성경적인 침례를 받겠다고 자청하였으며,

1937년 9월 1일에 한강에서 침례를 받았다<"Another Preacher Accepts New Testament

Christianity," KM, October 1937, 1; "The Gospel Wins Another Denominational

Preacher," CS, 9 October 1937: 937>. 어느 날 최상현은 채이스에게 말하기를, 자신은 감리교회를 탈퇴하였고,

이제는 오직 그리스도인(Christian only)으로서 그리스도(인)의교회의 교인이 되었다고 하였다. 그러자 선교사가 말하기를, “아

그러세요. 자랑스럽겠군요?” 그러자 최상현 목사가 대답하기를, “예, 신약성경에서 말하고 있는 것처럼 그리스도인이 된 것을 자랑스럽게

생각합니다.” 그렇게 해서 최상현은 채이스의 제2교회 사역자가 되어 1937년 10월 17일에 첫 예배를 드린 돈암정기독교회를

창립하였다<"Korean Mustard Seeds," KM, December 1937: 2>. 최상현이 기독교회로 환원하자,

기독교조선감리회는 1937년 12월 15일 포교규칙 제2조의 의거 최상현(경기도 경성부 천연정 34번지)의 포교폐지계를

계출하였다<조선총독부관보 제3304호 4면(소화 13년 1월 24일)>. 채이스는 최상현이 1937년 10월 17일 제2호 교회인

기독교회 돈암정교회를 개척하자 동년 11월 10일 포교규칙 제9조에 의거 기독교회 돈암정교회(경기도 경성부 돈암정 458의 400번지)의

포교소설치계를<조선총독부관보 제3277호 3면(소화 12년 12월 16일)>, 12월 20일 포교규칙 제2조에 의거 최상현(경기도

경성부 돈암정 458의 400번지 거주)의 포교계를 계출하였다<조선총독부관보 제3316호 6면(소화 13년 2월 7일)>.

최상현은 1940년 선교사들이 한국을 떠나고, 1941년 4월 1일부터 시행된 새로운 종교법으로 인해서

지원이 끊긴데다가 그해 12월 7일에 태평양전쟁까지 발발한 준엄한 상황에서 일본기독교회 조선교회 가입, 신사참배 및 동방요배를 거부함으로써

교회를 폐쇄당한 뒤에도 비밀리에 모여서 주일을 지켰다. 그 때의 일을 셋째 딸 최윤숙 권사는 진술하기를,

“아버지가 섬기던 교회는 항상 전세방이었다. 경찰들에게 끊임없이 추격을 당하던 이래로 교회는 자주 이사했다. 하지만, 아버지는 주일 예배뿐

아니라 다른 예배도 결코 빠뜨린 적이 없었다.”고 하였다. 또 아들 최윤권 목사는 “최상현 목사는 일본 신사 사당에서 참배를 드리지 않았기

때문에 그는 일을 구할 수 없었다. 그는 아무것도 할 수 없었다. 그래서 그는 해초와 새우를 이집 저집 팔러 다녔다”고 하였다[이은대,

<최상현 목사의 사상과 신학>(쿰란출판사, 2007): 391, 399].

최상현은 1940년 선교사들이 한국을 떠나고, 1941년 4월 1일부터 시행된 새로운 종교법으로 인해서

지원이 끊긴데다가 그해 12월 7일에 태평양전쟁까지 발발한 준엄한 상황에서 일본기독교회 조선교회 가입, 신사참배 및 동방요배를 거부함으로써

교회를 폐쇄당한 뒤에도 비밀리에 모여서 주일을 지켰다. 그 때의 일을 셋째 딸 최윤숙 권사는 진술하기를,

“아버지가 섬기던 교회는 항상 전세방이었다. 경찰들에게 끊임없이 추격을 당하던 이래로 교회는 자주 이사했다. 하지만, 아버지는 주일 예배뿐

아니라 다른 예배도 결코 빠뜨린 적이 없었다.”고 하였다. 또 아들 최윤권 목사는 “최상현 목사는 일본 신사 사당에서 참배를 드리지 않았기

때문에 그는 일을 구할 수 없었다. 그는 아무것도 할 수 없었다. 그래서 그는 해초와 새우를 이집 저집 팔러 다녔다”고 하였다[이은대,

<최상현 목사의 사상과 신학>(쿰란출판사, 2007): 391, 399].

해방 후 최상현은 1946년 봄에 채이스에게 편지를 보내 자신이 미군정에 소속되어 한국인과의 연락책(아놀드 장관의 고문직)으로 일하고

있다고 전하였다. 그러고 나서 1947년 1월 중순경에 채이스 선교사가 주일날 돈암동교회를 방문하여

설교하였는데, 당시 돈암동교회는 일본 적산가옥을 임대하여 살고 있는 한 성도의 가정에서 모이고 있었다. 난방도 되지 않는 집 2층에 있는 두

개의 방에 성인남녀와 학생들까지 40여명이 모였다. 참석한 다수의 성도는 채이스가 1936-41년 사이에 침례를 베푼 성도들이었다. 그날

채이스는 빌립보서 3장 13-14절을 본문으로 설교하였다. 채이스로서는 돈암동 그리스도(인)의교회가 일제의 압살정책에도 불구하고 살아남은

신약성경교회란 사실을 눈으로 확인하는 감명 깊은 순간이었다. 채이스는 1948년 12월 12일 돈암동교회의 집회소인 개인주택 2층이 너무

협소하여 70-80명이 앉을 수 있는 널찍한 집을 임대하는 데 필요한 돈의 절반 정도를 협조하였다.

채이스가 1947년 1월 중순에 서울에 도착하여 잠시 머문 후 3월 1일 미국으로 떠난 수개월 후에 일본 큐슈에서 복무하던 공군 군목 할

마틴(Hal Martin)이 김포 미항공기지로 전근을 오게 되었고, 1947년 후반부터 1948년 사이에 채이스 선교사의 부재를 메울 때

최상현(통역)의 협력이 컸다. 한국 그리스도(인)의교회들의 겨자씨이자 두 감람나무였던 최상현과 성낙소의 눈물겨운 노력의 결과로 채이스가

단기방문으로 1948년 10월 17일에 서울에 도착하였을 때에는 돈암동교회(최상현 목사, 침례 14명)와 필운동교회(성낙소 목사, 침례

30명)뿐 아니라, 위동교회(성수경 목사, 침례 8명), 공덕교회(백낙중 목사, 침례 19명), 용산교회(이난기 목사, 침례 28명),

아현동교회(윤낙영 목사, 침례 17명)로 발전할 수 있었다.

존 J. 힐(John J. Hill) 선교사 가족이 1949년 2월 18일 서울에 도착하고, 채이스 선교사가 1948년 10월 17일에

서울에 도착하여 1949년 2월 중순경에 떠날 무렵 최상현 목사는 만 57세였으며, 9명의 자녀를 두고 있었다. 그러나 매우 불행하게도 이듬해

1950년 6·25사변이 터지고 그해 8월 최상현은 공산군에 의해 납치된 후 행방불명이 되었다. 남은 가족들은 1·4후퇴 때 부강교회(김은석

목사)로 피난하였다. 최윤숙 권사는 그 때의 일에 대해서 진술하기를, “남동생들, 여동생들과 함께 나는 그 교회에서 피난생활을 했고, 하나님은

매일 우리를 먹이셨다. 그곳에서 나는 아버지와 같은 하나님의 사랑을 느꼈다”고 하였다[<최상현 목사의 사상과 신학>: 392].

최상현이 공산군에 피체된 계기에 대해서 아들 최윤권은 진술하기를, “내가 공산군에게 체포되었을 때, 내 아버지는 자신을 데려갈지도 모른다는

위험을 알았으면서도 혼자서 나의 불공정한 체포에 탄원하려고 중앙 공산당 사무실로 왔다. 공산당정부는 그의 이런 행위가 동기가 되어 마침내 그를

납치했다”고 추정하였다[<최상현 목사의 사상과 신학>: 400]. 아버지 목사에 대한 자녀들의 존경과 감사가 가득한 회고(回顧)와 자녀들이 대를 이어 아버지의 길을 따라 그리스도(인)교회들에서 헌신한 것을 볼 때, 최상현은 과연 가문전도에도 크게 성공한 훌륭한 목회자였다.